Unsere Posts über Berlin (klicken zum Vergrößern)

Buhse, der Schuhmacher

Von den Fotos von Willy Römer über die Handwerker von Berlin der 1920er Jahren ist ein Beruf auffallend abwesend: derjenige des Schumachers. Zwischen seinen veröffentlichen Fotos habe ich nur das obige gefunden, das keinen wirklichen Schuhmacher, sondern einen Flickschuster darstellt. Das ist kein Wunder. Die Schuhmacherei war ein der ersten Handwerke, die an der Jahrhundertswende Großindustrie geworden waren, und Richard Stade berichtete in seinem Der Niedergang des Schuhmacherhandwerks als Produktionsgewerbe von 1932, dass schon Mitte der zwanziger Jahre konnte das Handwerk nur noch drei Prozent der Neuproduktion bestreiten. Wir lesen dasselbe in der Skizze von Gabriele Tergit, der beliebten Feuilletonistin der Zeit, die zwischen 1924 und 1933 im Berliner Tageblatt eine Reihe mit dem Titel Berliner Existenzen über die charakteristischen Figuren des Berliner Alltagslebens, einschließlich des Schuhmachers, veröffentlichte.

Von den Fotos von Willy Römer über die Handwerker von Berlin der 1920er Jahren ist ein Beruf auffallend abwesend: derjenige des Schumachers. Zwischen seinen veröffentlichen Fotos habe ich nur das obige gefunden, das keinen wirklichen Schuhmacher, sondern einen Flickschuster darstellt. Das ist kein Wunder. Die Schuhmacherei war ein der ersten Handwerke, die an der Jahrhundertswende Großindustrie geworden waren, und Richard Stade berichtete in seinem Der Niedergang des Schuhmacherhandwerks als Produktionsgewerbe von 1932, dass schon Mitte der zwanziger Jahre konnte das Handwerk nur noch drei Prozent der Neuproduktion bestreiten. Wir lesen dasselbe in der Skizze von Gabriele Tergit, der beliebten Feuilletonistin der Zeit, die zwischen 1924 und 1933 im Berliner Tageblatt eine Reihe mit dem Titel Berliner Existenzen über die charakteristischen Figuren des Berliner Alltagslebens, einschließlich des Schuhmachers, veröffentlichte.Gabriele Tergit – von ihrem bürgerlichen Namen Elise Hirschmann – wurde 1894 in Berlin, in einer jüdischen großbürgerlichen Familie geboren. Sie lernte Geschichte, Soziologie und Philosophie, und ab 1915 war sie eine der ersten weiblichen Journalisten in Deutschland. Ihre prägnant und eindrucksvoll geschriebenen Gerichtsreportagen

– sie berichtete unter anderem über die Preßprozesse von Hitler und Goebbels – machten ihr einen Namen, aber sie schrieb regelmäßig auch über die Berliner Alltäge (und diese Artikel wurden jeweils im Prager Tageblatt nachgedruckt). 1931 veröffentlichte sie auch einen Roman mit dem Titel Käsebier erobert den Kurfürstendamm, in dem sie durch die Welt der Neuköllner Vergnügungslokale über die Macht der Werbung und Propaganda schrieb, mit einer Vorahnung der Propaganda von Goebbels. Aber sie schrieb auch über die Kulturgeschichte der Blumen, deren Titel auch die Kaiserkrone enthält. 1933 gelang es ihr mit einem unglaublichen Glück, der NS-Säuberung zu entkommen und nach London zu fliehen, aber damit wurde ihre Karriere als Schriftsteller, wie von vielen anderen deutschen Flüchtlingen, unterbrochen. In ihrer Heimat wurde sie erst 1977, anlässlich der „Berliner Festwochen” entdeckt. Sie starb 1982 in London. Ihre über die Berliner Alltäge geschriebene Skizzen wurden 1994 mit dem Titel Atem einer anderen Welt: Berliner Reportagen von Jens Brüning bei Suhrkamp gesammelt.

– sie berichtete unter anderem über die Preßprozesse von Hitler und Goebbels – machten ihr einen Namen, aber sie schrieb regelmäßig auch über die Berliner Alltäge (und diese Artikel wurden jeweils im Prager Tageblatt nachgedruckt). 1931 veröffentlichte sie auch einen Roman mit dem Titel Käsebier erobert den Kurfürstendamm, in dem sie durch die Welt der Neuköllner Vergnügungslokale über die Macht der Werbung und Propaganda schrieb, mit einer Vorahnung der Propaganda von Goebbels. Aber sie schrieb auch über die Kulturgeschichte der Blumen, deren Titel auch die Kaiserkrone enthält. 1933 gelang es ihr mit einem unglaublichen Glück, der NS-Säuberung zu entkommen und nach London zu fliehen, aber damit wurde ihre Karriere als Schriftsteller, wie von vielen anderen deutschen Flüchtlingen, unterbrochen. In ihrer Heimat wurde sie erst 1977, anlässlich der „Berliner Festwochen” entdeckt. Sie starb 1982 in London. Ihre über die Berliner Alltäge geschriebene Skizzen wurden 1994 mit dem Titel Atem einer anderen Welt: Berliner Reportagen von Jens Brüning bei Suhrkamp gesammelt.Buhse, der Schuhmacher

Buhse ist Flickschuster und hat seine Werkstatt im Keller eines vornehmen Hauses. In diesem Keller stehen zwei Vertikos mit unzähligen Verlosungs- und Schießbudennippes, Klavier, Kleiderschränke, Sofa, Tisch und Stühle und eine spanische Wand, die die Schlafgelegenheiten verdeckt. Am Fenster ist ein Tritt für die Werkstatt. Schmuck des Zimmers aber ist ein großes gerahmtes Diplom, links unten Gretchen oder Evchen am Spinnrocken, um den Putten ein Band flattern lassen, und rechts hält eine Frauengestalt – die Freiheit oder Elektrizität oder das Gewerbe – eine Fackel hoch. Das Ganze ist das Diplom zu einer silbernen Medaille der 35. Schuhmacherausstellung zu Biesteritz.

Buhse ist Flickschuster und hat seine Werkstatt im Keller eines vornehmen Hauses. In diesem Keller stehen zwei Vertikos mit unzähligen Verlosungs- und Schießbudennippes, Klavier, Kleiderschränke, Sofa, Tisch und Stühle und eine spanische Wand, die die Schlafgelegenheiten verdeckt. Am Fenster ist ein Tritt für die Werkstatt. Schmuck des Zimmers aber ist ein großes gerahmtes Diplom, links unten Gretchen oder Evchen am Spinnrocken, um den Putten ein Band flattern lassen, und rechts hält eine Frauengestalt – die Freiheit oder Elektrizität oder das Gewerbe – eine Fackel hoch. Das Ganze ist das Diplom zu einer silbernen Medaille der 35. Schuhmacherausstellung zu Biesteritz.Buhse ist der Sohn eines Tischlers in Pasewalk. Als er 25 Jahre alt war, hatte er die Jungfer der Gräfin Zetlitz geheiratet und als Hochzeitsgeschenk eine goldene Pendule bekommen. Sie hielt ihren Haushalt herrschaftlich und sprach nicht mit der Portiersfrau. Buhse machte Stiefeletten und Saffianpantöffelchen und Zugstiefel. Mit der Zeit kamen immer weniger Neuanfertigungen und immer mehr Besohl- und Flickarbeit an Schuhen, die er selber viel besser gemacht hätte. Als die ersten grauen Haare kamen, färbte er sie schwarz. Sein Sohn hatte ein liederliches Mädchen geheiratet und verkam. Buhse blieb eine Enkelin, die früh heiratete und das erste Kind bekam. So hatte er noch Kindergeschrei in dem engen Keller auf seine alten Tage.

Im I. Stock sagte die Frau Konsul zu ihrem Gatten: »Ich habe noch nie einen so guten Schuster gehabt, dem würde ich sogar meine Seidenpumps anvertrauen.« Der Konsul sah von seiner Zeitung auf: »Ja, ja, gute Handwerker sind selten geworden. Solche Leute muß man unterstützen, man müßte ihm etwas zu verdienen geben.« So bekam nach 12 Jahren Meister Buhse einen Auftrag auf neue Stiefel. Er kam mit einem Bogen Papier und einem Bleistift bewaffnet. Es wurde Maß genommen.

Von früh bis abends lief Buhse durch die Lederhandlungen und sah sich Kalbfelle an. Er verstand sich auf Leder. Wenn er zu spät zu Tisch kam und die Enkelin keifte, so lächelte er nur, er handelte lange, aber dann hatte er es, das tadellose Stück Kalbfell, dieses Gedicht, dieser Traum, dieses Ideal von einem Kalbfell. Kein bißchen Pappe kam in die Stiefel.

»Mein lieber Herr Buhse«, sagte der Herr Konsul, »es tut mir sehr leid, die Stiefel sind viel zu eng. Sehen Sie zu, daß Sie sie ändern, sonst…« – »Aber ich bitte«, fiel ihm Meister Buhse ins Wort, »ich werde selbstverständlich ein Paar neue machen.« Buhse versuchte zu ändern. Es gelang nicht. »Das kommt davon«, sinnierte er, während er ein Paar neue begann, »das kommt davon. Da sitzt man nun und sitzt und quält sich, damit man die Münder stopfen kann und für die Miete und die Steuer, und dabei verlernt man alles und flickt ewig und macht Hacken gerade und besohlt und beflickt, und wenn mann dann wirklich einmal zeigen könnte, was man kann, dann kann man nichts mehr.« Das zweite Paar wurde vollendet.

»Meine Liebe«, sagte der Konsul zu seiner Frau, »ich kann die neuen Stiefel von Buhse auch nicht tragen, sie drücken.«

»Ich sage es ja«, erwiderte die Frau triumphierend, »was du für die rückständigen Handwerker übrig hast, man kann gar nicht genug Fenster aufmachen.« Sie hat in ihrer JUgend sehr viel Ibsen gelesen. Buhse wartete. Auf eine goldene Medaille für das Musterpaar als Kalblederstiefel oder auf seine Ernennung zum Innungsmeister oder auf den gerührten Besuch des Herrn Konsul: »Ihre Stiefel! Wie eine Biene läuft man damit! Meine sämtlichen Bekannten lassen nur noch bei Ihnen arbeiten.« Zwei Wochen vergingen, da stellte sich Buhse ihm in den Weg. »Sie sind ja ganz schön gearbeitet«, sagte der Konsul, »doch sie drücken etwas. Aber man kann sie ganz gut tragen«, sagte er, als er Buhses Gesicht sah.

»Sie merken eben nichts«, dachte Buhse, »ob du Pappeinlage nimmst oder gutes Leder, ob du ordentlich mit einer Stahlschiene arbeitest oder nicht, sie merken nichts, sie merken nichts, es ist ihnen alles egal.« Abends saßen Koller, der Tapezierer Koller aus der Gneisenaustraße, und der Tischler Koblank zusammen. »Sie merken nichts«, sagte Buhse, »ob man Pappeinlage nimmt oder gutes Leder, ob man ordentlich mit einer Stahlschiene arbeitet oder nicht, sie merken nichts.« »Ja«, sagte Koller, »kaufen die Chaiselongues für 39,40 Mark. Haben ja keine Ahnung. Ich weiß, wie’s gemacht wird, am Abend wird die Werkstatt aufgekehrt und die abgefallene Wolle, aller Dreck zusammengekehrt, immer mang die Füllung genommen. Die Menschen sind ja so dämlich, besonders die Damen, huppen mal so’ bißchen drauf, sehen sich den Stoff an und sagen: >Die is aber wirklich preiswert!< Von Inwendig verstehen sie ja nichts.«

Koblank antwortete: »Gestern ist der Einkäufer von Morgentau wieder dagewesen. Nur billig, is dem ganz egal, ob das Holz reißt nachher oder nicht, doppelt verleimt macht kein Mensch mehr. Die Menschen sind so dumm, wenn’s lange dauert, dann sind sie unzufrieden, statt sich zu sagen, der Mann macht gute Arbeit.«

»Aber wenn sie Ballen haben und verkrüppelte Zehen, dann haben sie vielleicht ein Einsehen«, sagte Buhse, der Schuhmacher.

»Auch dann nicht«, sagte Koller und gab ein à tout aus.

in English • magyarul

Lob des Handwerks

„Der Leiermann mit dem Äffchen, das zur Belustigung der Kinder Kunststücke machte, und

„Der Leiermann mit dem Äffchen, das zur Belustigung der Kinder Kunststücke machte, und dann Geld für den Leiermann und Süßigkeiten für sich einsammelte. (1925)“

(Die Bildunterschriften in Ausführungszeichen wurden von Willy

Römer auf der Rückseite der Fotos geschrieben.)

Franz Schubert, Die Winterreise Op. 89. XXIV: Der Leiermann. Aufgeführt von Dietrich Fischer Dieskau

Der Fotograf, Willy Römer (1887-1979), war einer der bedeutendsten Fotojournalisten in Berlin zwischen den beiden Weltkriegen. Er begann den Beruf 1903 im Alter von sechzehn Jahren bei der ersten Pressefoto-Gesellschaft von Berlin, der Berliner Illustration-Gesellschaft zu lernen, und später nahm ihn sein Meister, Karl Delius, auch nach Paris für vier Jahre mit. Im Weltkrieg war er Soldat an der Ostfront, aber auch dort nahm er seine schwere 13×18 Kamera mit, und machte Hunderte von Aufnahmen in Russisch-Polen, Weißrussland und im jüdischen Viertel von Warschau, bezeichnenderweise nicht über die militärischen Aktionen, sondern über das lokale Leben – wir werden noch darüber schreiben. Und am Ende 1918, nachdem er nach Berlin zurückkehrte, schlug er sich von morgens bis abends durch die Straßen und fotografierte den Aufstand, einschließlich den Moment seiner eigener Verhaftung.

Haftbefehl gegen den die Revolutionäre fotografierenden Willy Römer

Haftbefehl gegen den die Revolutionäre fotografierenden Willy Römer auf der Lindenstraße, 5 Januar 1919.

Nach der Heimkehr übernahm er von seinem Kollegen Robert Sennecke die von kurzem gegründete Firma Phototek an der Belle-Alliance-Straße 82 (heute Mehringdamm 58), und nachdem sein Kollege aus Paris, Walter Bernstein als Vertriebsleiter 1920 Mitinhaber wurde, machten sie das Unternehmen zu einer der wichtigsten Pressefoto-Agenturen von Berlin zwischen den beiden Weltkriegen. Römer und seine vier so genannte Operateure gingen den ganzen Tag durch die Stadt aufgrund der am Morgen aus der Zeitungen ausgewählten Ereignisse, und sie schickten täglich 10-12 Fotos an etwa 250 Redaktionen auf der ganzen Welt.

Nach der Heimkehr übernahm er von seinem Kollegen Robert Sennecke die von kurzem gegründete Firma Phototek an der Belle-Alliance-Straße 82 (heute Mehringdamm 58), und nachdem sein Kollege aus Paris, Walter Bernstein als Vertriebsleiter 1920 Mitinhaber wurde, machten sie das Unternehmen zu einer der wichtigsten Pressefoto-Agenturen von Berlin zwischen den beiden Weltkriegen. Römer und seine vier so genannte Operateure gingen den ganzen Tag durch die Stadt aufgrund der am Morgen aus der Zeitungen ausgewählten Ereignisse, und sie schickten täglich 10-12 Fotos an etwa 250 Redaktionen auf der ganzen Welt. Der Pressefotograf Walter Gircke mit seiner Kamera in Blickkontakt mit Willy Römer

Der Pressefotograf Walter Gircke mit seiner Kamera in Blickkontakt mit Willy Römer während des Empfangs heimkehrender Truppen am Brandenburger Tor.

Berlin, vermutlich am 10 Dezember 1918.

Die Blüte der Photothek wurde 1933 unterbrochen, als das neue Regime die Phototek wegen Bernsteins Herkunft für eine „Judenfirma“ erklärte und der deutsche Presse verboten hat, von ihnen Fotos zu kaufen. Das Unternehmen musste bald Konkurs anmelden, und Römer arbeitete weiter als „einsamer“ Fotograf unter schwierigen Bedingungen.

Willy Römer: Aufruf zum Boykott jüdischer Geschäfte durch die SA,

Willy Römer: Aufruf zum Boykott jüdischer Geschäfte durch die SA, Friedrichstraße. Berlin, 1 April 1933

Aber entweder als Eigentümer einer renommierten Pressefotoagentur, der es sich leisten kann, einen Teil des Arbeitstages seiner Leidenschaft zu widmen, oder als einsamer Fotograf, der bei Mangel an Aufträgen mit seinem eigenen Hobby umgehen kann, hat Willy Römer immer fotografiert, was er liebte: das tägliche Leben von Berlin. Das Leben auf der Straße, politische Ereignisse, Kinderspiele, Flussschiffe, Innenhöfe, Schausteller und Bärenführer. Und, natürlich Leierkastenmänner.

„Ein anderer Leiermann, ein anderes Äffchen, aber eingesammelt werden auch hier

„Ein anderer Leiermann, ein anderes Äffchen, aber eingesammelt werden auch hier Geld und Süßigkeiten. (1925)“

Wir sind schon daran gewöhnt, dass die Fotos der Leierkastenmänner ihre konventionelle Einstellung haben. Diese sind Genreszenen, meist mit einem abgenutzt aussehenden, komisch oder nostalgisch anakronistischen alten Mann und Musikkasten, worauf der Fotograf, wie auf eine Figur einer vergangenen Zeit, mit Erstaunen sieht, und wer selbst nicht seinen Platz in dieser Welt findet. Die Leierkastenmann-Fotos Römers folgen aber nicht diesem Klischee. Für ihn fügte sich das Fotografieren der Leierkastenmäner in ein größeres Konzept ein: die detaillierte Dokumentation der zeitgenössischen Handwerke in Berlin.

„Aufzeichnen der neuen Musikstücke auf die Walze mit dem Zeichenapparat nach dem Notenblatt. (1929)“

„Aufzeichnen der neuen Musikstücke auf die Walze mit dem Zeichenapparat nach dem Notenblatt. (1929)“Die aufgezeichnete Musik ist eigentlich Bill Murrays Pucker Up and Whistle aus 1921, ein zum Leierkasten wirklich passendes Stück. Für seine Video mit Untertiteln siehe hier.

„In die vorgezeichnete Walze des Leierkastens werden Stifte und Klammern für die neuen Musikstücke eingesetzt. (1929)“

„In die vorgezeichnete Walze des Leierkastens werden Stifte und Klammern für die neuen Musikstücke eingesetzt. (1929)“Die Ikonographie der Arbeit begann sich in der Fotografie relativ spät, um die Jahrhundertwende zu entwickeln, vor allem als eine Kritik der entfremdeten Arbeit in den großen Industriebetrieben und um deren Alternativen aufzuweisen, zuerst durch mehr oder weniger idealisierten Genreszenen der ländlichen Arbeiten und des traditionellen Handwerks und später durch politisch aufgeladenen Arbeiterdarstellungen. Willy Römers Berliner Arbeitfotografien passen jedoch zu keinem dieser Trends. Er selbst wuchs in einer Berliner Handwerkerfamilie als Sohn eines Schneidermeisters auf, und er interessierte sich vor allem dafür, die handwerklichen Arbeiten, die im Berlin der 20er Jahre noch 300.000 Menschen – einem Drittel der Arbeiter – Brot gaben, objektiv und in ihrem Kontext zu dokumentieren. Er hat den kompletten Arbeitsprozess der Bäcker, Schornsteinfeger, der Wäscherinnen von Köpenick, der Schiffer und Fischer, Nagelschmiede, Feilenhauer und Straßenhändler in detaillierten Fotoserien festgehalten.

Zu diesen Arbeiten gehört auch die Serie des Leierkastenmannes, die Römer mit seiner Kamera von Anfang an, von der Bereitung der Drehorgel und der Einpassung der Melodienwalzen bis zur Einrichtung der Straßenproduktionen folgt. Seine Fotos stellen den Leierkastenmann nicht als eine anachronistische Figur, sondern als einen seinen Beruf professionell ausübenden Handwerker dar, und eröffnen auch den Kontext der Produktionen, die Zusammenarbeit des Leierkastenmannes, der Artisten und des Publikums.

Der fast 70.000 Stücke Fotonachlass von Willy Römer, einer der wenigen kompletten Fotoarchiven aus der Weimarer Zeit wurde, nachdem ihn seine Witwe und Tochter vergeblich an mehreren Berliner Museen zum Verkauf anboten, schließlich von Diethart Kerbs, dem vor kurzem verstorbenen renommierten Fotohistoriker der Kunsthochschule Berlin-Charlottenburg, gekauft. Er veröffentlichte eine erste Auswahl von ihnen in dreißig thematischen Heften zwischen 1983 und 1991 mit dem Titel Edition Phototek beim Dirk Nishen Verlag in Kreuzberg. Der erste Band der Reihe stellt gerade die Leierkastenmänner dar. Diethart Kerbs schreibt über sie in der Nachschrift des Heftes:

„In einer Zeit, als es noch keine Radios, Plattenspieler und Cassettenrecorder gab, als auch das Fernsehen noch nicht erfunden war, vermittelten die Leierkästen und andere Arten von Hof- und Straßenmusikanten die sinnlichen Genüsse für das ohr breiter Bevölkerungsschichten. Der süße Sirup leichter Melodien auf dem Schwarzbrot des Alltags, willkommener Anlaß, um aus dem Fenster zu schauen, vor die Laden- oder Werkstatt-Tür zu treten, auf den Hof zu laufen, eine Pause einzulegen, einen nachbarlichen Schwatz zu halten: Musik als gesellschaftliches Ereignis. Die Leierkastenmänner brachten die Ware des Wohlklangs kostenlos in die Hinterhöfe und mußten um das Entgelt, das ihnen in kleinen Münzen aus dem Fenster zugeworfen wurde, bitten. Sie mußten sich den Lebensunterhalt auf langen Wanderungen durch die Stadt zusammenspielen.

Es gab zwei Klassen von Leierkastenmännern: eine Oberschicht, die eigene Leierkästen besaß und eine Unterschicht, die sich die Apparate gegen eine Mietgebühr leihen mußte. Im Norden Berlins gab es einen Schwerpunkt des Drehorgelbaus und -verleihs. Dort lebten überwiegend Arbeiter und Handwerker, darunter viele Einwanderer aus den östlichen Ländern Europas, aber auch aus Italien. Zu den Italienern des Berliner Nordostens gehörte die Familie Bacigalupo, die 1877 in der

Schönhauser Allee 74 ihre Drehorgelfabrik errichtete und später in die Nr. 74a verlegte. Ein anderer Zweig der Familie betrieb bereits vor dem 1. Weltkrieg eine zweite Firma in der Schönhauser Allee 79. In diesen Werkstätten wurdn Leierkästen hergestellt, repariert, neu bestückt, verkauft und vermietet.“

Schönhauser Allee 74 ihre Drehorgelfabrik errichtete und später in die Nr. 74a verlegte. Ein anderer Zweig der Familie betrieb bereits vor dem 1. Weltkrieg eine zweite Firma in der Schönhauser Allee 79. In diesen Werkstätten wurdn Leierkästen hergestellt, repariert, neu bestückt, verkauft und vermietet.“Die Fotos von Willy Römer wurden in den letzten Jahren wiederentdeckt. 2004 hat das Deutsche Historische Museum in Berlin und dann das Museum der Stadt Wien eine Ausstellung von ihnen organisiert, und seitdem wurden mehrere seine Alben veröffentlicht. Bald werden wir auch über seine anderen Themen schreiben.

in English • magyarul

Etikette

alte Fotos,

altes Gewerbe,

Berlin,

das Leben der Dinge,

deutsch,

Leierkasten,

schöne alte Welt

Abschied vom Ararat

|

|

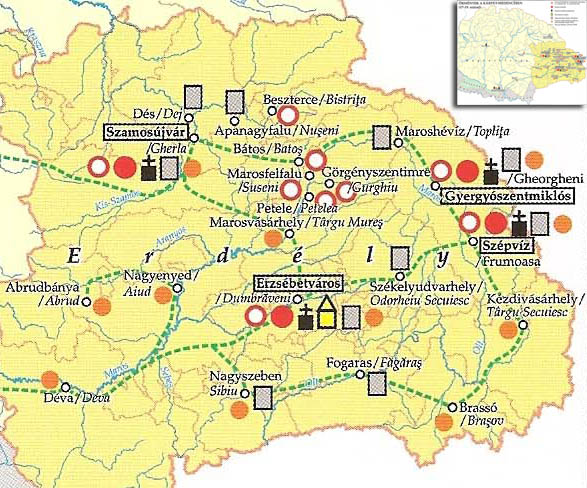

Der Kult des Heiligen Gregors, des Erleuchters, Apostels der Armenier, war seit den Anfängen ungebrochen unter den Armeniern von Siebenbürgen. Darauf weist die große Anzahl der Altarbilder, die die Taufe des Königs Trdat III durch den Heiligen darstellen, unter anderem in den armenischen Kirchen von Armenierstadt (Szamosújvár/Gherla), Elisabethstadt (Erzsébetváros/Dumbrăveni), Csíkszépvíz (Frumoasa), oder in den Franziskanerkirchen von Deesch (Dés/Dej) und Hermannstadt (Nagyszeben/Sibiu).

Die Altarbilder der armenischen Kirche von Niklasmarkt (Gyergyószentmiklós/Gheorgheni) und der Salamonkirche in Armenierstadt unterscheiden sich vom Rest dieser Darstellungen. Obwohl ihre zentrale Szene die gleiche Taufe ist, wird dies durch einen „narrativen Rahmen“, einer Reihe von Medaillons umgegeben, die die Qualen des Heiligen darstellen, und damit diese Bilder enger mit der von Agathangelos am Ende des fünften Jahrhunderts geschriebenen Geschichte der Armenier verbinden. Das Altarbild von Niklasmarkt ist ein besonders schöner Beweis für diese Verbindung, da hier die Medaillons auch durch kurze erklärende Texte begleitet werden.

Das ehemalige Altarbild der Salamonkirche in Armenierstadt, Anfang des 18. Jh.

Das ehemalige Altarbild der Salamonkirche in Armenierstadt, Anfang des 18. Jh.(Armenisch-katholische Gemeinde, Armenierstadt)

Unsere Führerin, Emese Pál hat auf eine Kuriosität des Gemäldes von Armenierstadt hingewiesen, das bisher auf der Austellung oder im Katalog nie erwähnt wurde. Ein Restaurator, dem die Legende des Heiligen – die die Verwandlung des Königs in ein Wildschwein nach dem Einkerkern von Gregor erzählt – wahrscheinlich unbekannt war, hat das Medaillon mit der Darstellung dieser Szene missverstanden, und das gekrönte Wildschwein auf ein Lamm „korrigiert“.

Für die große Zahl der die Ausstellungen begleitenden kleinen Entdeckungen ist ein gutes Beispiel das Gemälde von Armenierstadt, das bisher für das Porträt von Stephanowicz Roska, des armenischen Propst von Stanisławów gehalten wurde. Die Enthüllung des Fehlidentifizierung, sagte Emese Pál, war das Verdienst einer Besucherin aus Lemberg, die darauf hingewiesen hat, dass das Gemälde aufgrund lokaler Analogien den armenischen Erzbischof von Lemberg, Jacob Stephan Augustinowicz darstellt. In der Tat haben es die Inventare von Armenierstadt bis 1877 als das Porträt von Augustinowicz bezeichet, wenn eine sorgfältige Hand seinen Namen ausgestrichen, und den von Roska darüber geschrieben hat, damit Generationen von Forschern vom armenischen Heimatforscher Kristóf Szongott bis heute irreführend.

Die Studien des Katalogs – worüber wir noch schreiben werden – wurden um die Themen der Ausstellung organisiert, und erschließen in einer kürzeren oder längeren Umfang jenen historischen und sozialen Kontext der siebenbürgischen Armenier, den wir vorher so sehr vermissten, oder auch forschen einige, auf der Ausstellung nich berührten Themen weiter. Solche sind die Studien der zwei armenischen Autoren, der schöne Essay von Armenuhi Drost-Abgarjan über die armenische Schriftkunst und Buchkultur, und die kurze Zusammenfassung von Meliné Pehlivanian über die Anfänge der armenischen Typographie. In ungarischer Hinsicht verdient der Aufsatz von Máté Tamáska eine besondere Erwähnung, da er das kulturell vielfältige städtische Milieu von Armenierstadt, der Ursprungsort der meisten der ausgestellten Objekte darstellt, das auf der Aufstellung eher im Hintergrund blieb.

Das sich aus den Studien abzeichnende Gesamtbild – vielleicht wegen der knappen Frist – scheint noch ein bisschen dünn, aber der bahnbrechende Charakter der Ausstellung, zusammen mit den in den letzten Jahrzehnten veröffentlichten wichtigen Arbeiten gleicht diesen Eindruck ab, und wird hoffentlich den Boden für weitere, tiefere Forschungen vorbereiten. Wir freuen uns auf die Fortsetzung.

in English • in italiano • magyarul

Die Straße nach Tschufut-Kale

Wenn man in Sewastopol auf die in Richtung Nordwesten fahrende Elektritschka aufsteigt, nach fünfzig Km wird man in die Stadt von Bachtschissaraj ankommen.

Die vom Bahnhof ablaufende Marschrutka fährt am Khanpalast vorbei…

…und nach der Moschee der Stadt…

…kommt sie an das Uspenskij Höhlenkloster an.

Von diesem Punkt an geht man zu Fuß in der staubigen Landschaft weiter, wo es nur selten ein Baum gibt, um dich von der prallen Sone zu schützen. Nach eine Wanderung von etwa 2 Km (die mindestens 10 scheinen) wird man endlich an der alten Höhlenstadt Tschufut-Kale ankommen.

Obwohl der Name auf Tatarisch „jüdische Festung“ heißt, wurde sie möglicherweise schon im 6. Jahrhundert von den Byzantinern gegründet, und spärter von den christlichen Alanen – Verwandten der Perser und Vorfahren der heutigen Osseten – besiedelt. Laut Wikipedia:

1299 wurde die Stadt durch Truppen der Goldenen Horde unter der Führung von Emir Nogai erstürmt und geplündert. Nach der Beschlagnahme der Stadt haben die Tataren ihre Garnison in ihr geviertelt. An der Wende des 15. Jahrhunderts siedelten die Tataren karäische Handwerker vor der östlichen Befestungslinie ab, und bauten eine zweite Mauer, um ihre Siedlung zu schützen. Damit ist ein neuer Teil der Stadt entstehen.Es bleibt in Tschufut-Kale eine karäische Kenesse, das heißt, Synagoge…

…sowie ein Mausoleum für eine Tatar Prinzessin.

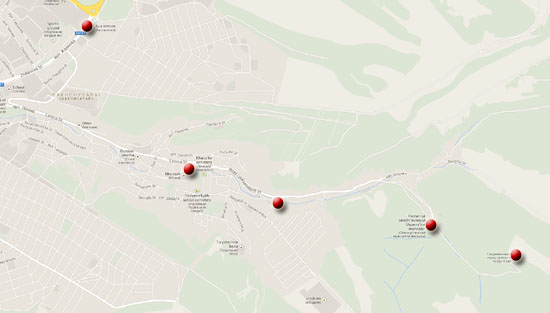

Die wichtigsten Stationen der Straße durch Bachtschissaraj. Vergrößern.

Die wichtigsten Stationen der Straße durch Bachtschissaraj. Vergrößern.Für eine andere Karte von Bachtschissaraj siehe den Atlas der Krim.

in English • en español • in italiano • magyarul

30 (und mehr) Gründe, um Iran zu besuchen

|

|

2. Weil die Berge schöner und wilder und bunter und unheimlicher sind als anderswo.

3. Weil die persische Schrift faszinierend ist.

4. Weil ganze Familien mit einem Motorrad fahren, ohne einen Helm, die Kinder vor dem Vater und die Mutter hinter ihm, ihr schwarzer Tschador wie ein Segel geschwollen.

5. Weil von Tür zu Tür, Geschäft zu Geschäft, Taxi zu Bus verschiedene musikalische Universen überquerst, wo sich die Sprache, die Stimme und die Instrumente in einen melankolischen Faden verschmelzen.

6. Wegen all der Gesichter, Körper, Stimmen, Blicke derjenigen, die du treffst, wegen allen, die zu dir sprechen.

7. Weil du die Geschichte von Esther und Mordechai auf den Trümmern des Pasargad sitzend an Iranern erzählen kannst.

8. Weil es überall Eukalyptus und Zypressen und Platanen und Pappeln und Weiden gibt. Weil zwischen zwei Ketten von dürren Berge hellgrüne Reisfelder findest.

9. Weil khâkshir trinken kannst, die lecker ist und riecht nach Rose, aber du kanst es nicht herausfinden, was die darin schwebenden kleinen braunen Samen sind.

10. Weil du dich an Aischylos, an den persischen Bote, der über die Klagen von Xerxes und den auf der Landzunge oberhalb Salamis stehenden Thron des Königs spricht, und an das Zepter von Darius erinerst – und stehst am Fuß ihrer Gräbern.

11. Weil du Taxifahrer triffst, die auf der Fahrt Poesie hören, und selbst wenn du kein Persisch verstehst, wird dich der Rhythmus, der Klang, die Musik der Sprache einwiegen.

12. Für die mit Säcken beladenen Esel. Und für die mechanischen Bestien, die genauso müde und mit den gleichen Säcken beladen sind.

13. Weil es Moscheen sogar auf den Raststätten gibt.

14. Weil das Überqueren der Straße ein Abenteuer ist, und die Unfälle dramatischer als anderswo, weil der Verkehr schrecklich ist, weil die Autowracks an den Autobahn-Mautstellen ausgesetzt sind.

15. Weil die Kinder klug sind, sie spielen lachend auf dem Rasen in der Kühle der Dämmerung, die älteren führen die kleineren in den Gärten und Teichen, und ihre Eltern sprechen leise mit ihnen.

16. Weil du unwahrscheinliche Leute triffst, diese gegen den Islam schäumenden Zoroastrianern, dieser junge Mann, der in der Mitte der Wüste aus Warten auf Godot zitiert, diese Mädchen mit zerkratzten und farbigen falschen Nägeln auf ihre Zehen, die wie lange und scharfe Krallen, und ihr Gesicht wie eine feindliche Maske ist, und die dir mit lebhaften Gesten erzählt, wie ihr Bruder letztes Jahr gehängt wurde.

17. Wegen der Männer, die auf einem Teppich auf der Straße, oder im Schatten der Bäume entlang der Straße sitzen.

18. Weil die Drei Könige aus Persien kamen.

19. Weil die Nacht in der Wüste voller Sterne ist, und die Milchstraße mehr milchig als hier.

20. Weil das Überleben der Sommerhitze ist eine spirituelle Erfahrung wie jede andere.

21. Weil die Mullahs auch Väter sind, und du siehst sie auf den Höfen der Moscheen mit ihren Kindern spielen.

22. Wegen der Herden von schwarzen Schafen, die auf der gelben Stoppel unter der Sone weiden. Wegen der Müdigkeit, wegen des Staubes.

23. Weil manchmal der Sommerhimmel schwarz wird, und es ein paar Tropfen regnet. Du sitzst in der Zitadelle des Shiraz, und wartest, dass die Frische komme.

24. Weil es überall Wachttürme und Flak-Geschütze sind, und staubige und unrasierte und vergessene Soldaten, die in ihren Bunkern gelangweilt sind, entlang der Grenze zu Nakhchivan (ebenso wie staubige und unrasierte und vergessene sind diejenige auf der anderen Seite der Araxes).

25. Weil du lernen kannst, einen Teppich zu entziffern, den Himmel und die Sterne lesen, die Gärten und Paläste, Bäume, Berge und Schlangen, Hähne, Pfauen und Löwen und Fischteiche – das ganze Paradies innerhalb seiner gezackten Wand.

26. Weil ganze Tagen passieren, ohne dass du einen einzigen Hund siehst, und du kannst damit spielen, die zu zählen, um die Monotonie der Fahrt zu brechen.

27. Weil die Widder, wie ehemals in Ur, noch auf ihren Hinterbeinen stehen, um die Blätter der Bäume zu fressen.

28. Weil du dich endlos bei dieser Währung mit mehreren Nullen, zwischen den Preisen in Toman, und den mit den Porträts des Ayatollahs geschmückten Rial-Banknoten verwirrst – er sagt 10, spreizt seine zehn Finger, ich denke, 10.000 Toman, das heißt, 100.000 Rial, aber jetzt rührt er zweimal die Hände, nein, das ist dann wahrscheinlich 20 oder 30, das heißt, 300,000 Rial?

29. Weil man dir vor der Reise gesagt hat, nicht über Politik oder Religion zu sprechen, aber jeder will mit dir über Politik oder Religion reden.

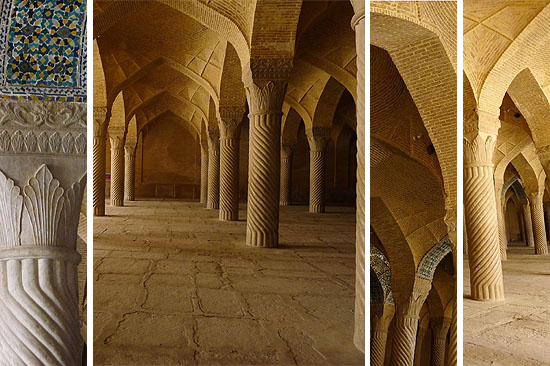

30. Weil die Regent-Moschee in Shiraz wie ein dunkler Wald aussieht.

31. Um in der Masse des Basars verloren zu gehen – oder um auf den verlassenen Avenuen zu spazieren. Wegen der gegen eine Wand schlafenden Musikern. Wegen der ihre Karren schiebenden alten Männer. Wegen allen, die ihre Teppiche im Schatten der Bäume entlang der Straße weben.

32. Weil die Reisende Persien seit vielen Jahrhunderten durchstreifen, und es gibt keinen Grund, damit aufzuhören.

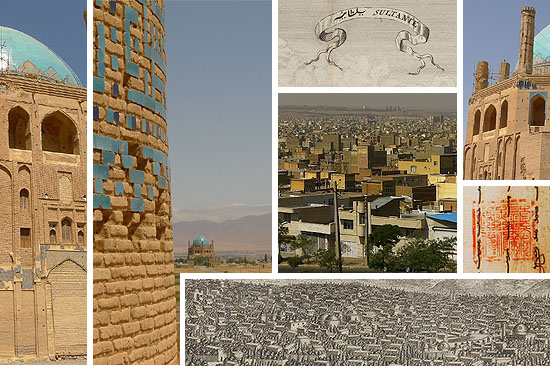

33. Weil Tabriz oder Soltanie nicht viel seit dem Jahr 1673 geändert haben, und Jean Chardin konnte nun das gleiche Mausoleum von Öldscheitü, des achten Ilkhanid-Khans abbilden, der 1316 starb, und zehn Jahre zuvor ein Brief an den französischen König Philipp der Schöne sendete, um ih eine Bündnis vorzuschlagen.

34. Weil an der Biegung einer Straße, die Krümmung der Berge, die Farbe der Erde, die Klumpen von Dörner, die lange dunkle Wolle der Schafe, der auf seinen Stab gestützte Schäfer, alle an Giotto und die Toskana erinnern.

35. Weil du vor der Reise alles erlernen wolltest, für dessen Studie du nie Zeit hattest: den Zoroastrismus, die Gnostiker, den Messianismus, den Neuplatonismus, die Schia, die Geschichte der Mongolen, die Seldschuken, die Achämeniden – und sobald angekommen bist, nichts zählt, sondern nur das Persisch, der Orientierungssinn, die Busfahrpläne, die Taarof, die Gebärdensprache, die Geduld, die Weisheit…

in English • en français • magyarul

Abonnieren

Posts (Atom)